Clinical effect of a novel hemodialysis catheter fixing belt

-

摘要:目的

评估新型血液透析导管固定带在临床血液透析中的应用效果。

方法选取2023年5—7月安徽医科大学第二附属医院收治的199例血液透析患者为研究对象。采用自身对照法, 2023年5月20日—6月20日给予患者常规胶带(A固定法)固定透析管路, 2023年6月21日—7月21日给予患者新型血液透析导管固定带(B固定法)固定透析管路。比较2种固定法的穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱情况、固定稳定性以及护士、患者满意度。

结果B固定法的穿刺针/中心静脉导管移位率低于A固定法, 差异有统计学意义(P < 0.001); 2种固定法的穿刺针/中心静脉导管滑脱率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。B固定法的固定稳定性高于A固定法,差异有统计学意义(P < 0.001)。患者对B固定法的满意度(有利于活动、舒适度)高于A固定法,差异有统计学意义(P < 0.001); 护士对B固定法的满意度(有利于清洁、便捷操作)高于A固定法,差异具有统计学意义(P < 0.001)。

结论相较于传统胶带固定法,新型血液透析导管固定带能有效固定导管,且安全性较好,可有效提高护士、患者的满意度。

Abstract:ObjectiveTo evaluate the application effect of a novel hemodialysis catheter fixing strap in clinical hemodialysis.

MethodsA total of 199 hemodialysis patients from the Second Affiliated Hospital of Anhui Medical University between May and July 2023 were enrolled in this study. Employing the self-controlled study design, patients were initially fixed with conventional adhesive tape (fixation method A) for their dialysis tubing from May 20 to June 20, 2023. Subsequently, from June 21 to July 21, 2023, patients were transitioned to a novel hemodialysis catheter fixing belt (fixation method B) for the fixation of their dialysis tube. The incidence of puncture needle, central venous catheter displacement, the stability of fixation, and the satisfaction levels of nurses and patients were compared between the two fixation methods.

ResultsThe rate of puncture needle/central venous catheter displacement with method B was significantly lower than that with method A (P < 0.001). No statistically significant difference was observed in the puncture needle/central venous catheter displacement between the two methods (P>0.05). The stability of fixation with method B was significantly higher than that with method A (P < 0.001). Patients' satisfaction with fixation method B (in favor of mobility and comfort) was significantly higher than that with fixation method A (P < 0.001); similarly, nurses'satisfaction with fixation method B (in favor of cleaning and convenient operation) was markedly superior to that with fixation method A (P < 0.001).

ConclusionCompared with the traditional adhesive tape fixation method, the novel hemodialysis catheter securing strap effectively secures the catheter with improved safety and significantly enhances the satisfaction of both nurses and patients.

-

Keywords:

- hemodialysis /

- catheter securing strap /

- dialysis tubing /

- safety /

- satisfaction

-

血液透析(HD)作为一种重要的人工肾替代疗法,被广泛运用于急性和慢性肾功能衰退的治疗[1]。透析管路的固定稳定性对患者治疗效果和安全具有重要影响,能有效防止导管移位和脱落,减少并发症发生,提高治疗成功率。目前,血液透析中心缺乏标准化的管路固定装置,固定方法多样,包括使用橡胶手套、衣物夹等非标准手段。临床上最常见的固定方式为血管钳与胶带固定。血管钳属于医疗器械,夹在床边不仅不符合医院感染规定,而且需要每班消毒,工作量大,还会对血路通路、床单等医疗物品造成严重损坏[2]。传统胶带固定方法虽简便快捷,但存在固定效果不佳及需频繁更换等问题。一旦胶带松动,可能导致血路管与穿刺针或中心静脉导管的连接处脱离,或导致穿刺针滑出血管、中心静脉导管意外拔出等,进而引发大出血、空气栓塞及感染等严重不良事件[3-5]。因此,本研究拟设计一款专门用于血液透析管路固定的新型血液透析导管固定带(专利号: ZL 2018 2 0431 347.5)并应用于临床,与传统胶带固定方法进行比较,以评估其在治疗安全性、固定稳定性和满意度等方面的效果。

血液透析(HD)作为一种重要的人工肾替代疗法,被广泛运用于急性和慢性肾功能衰退的治疗[1]。透析管路的固定稳定性对患者治疗效果和安全具有重要影响,能有效防止导管移位和脱落,减少并发症发生,提高治疗成功率。目前,血液透析中心缺乏标准化的管路固定装置,固定方法多样,包括使用橡胶手套、衣物夹等非标准手段。临床上最常见的固定方式为血管钳与胶带固定。血管钳属于医疗器械,夹在床边不仅不符合医院感染规定,而且需要每班消毒,工作量大,还会对血路通路、床单等医疗物品造成严重损坏[2]。传统胶带固定方法虽简便快捷,但存在固定效果不佳及需频繁更换等问题。一旦胶带松动,可能导致血路管与穿刺针或中心静脉导管的连接处脱离,或导致穿刺针滑出血管、中心静脉导管意外拔出等,进而引发大出血、空气栓塞及感染等严重不良事件[3-5]。因此,本研究拟设计一款专门用于血液透析管路固定的新型血液透析导管固定带(专利号: ZL 2018 2 0431 347.5)并应用于临床,与传统胶带固定方法进行比较,以评估其在治疗安全性、固定稳定性和满意度等方面的效果。

1. 资料与方法

1. 资料与方法

1.1 血液透析导管固定带的设计与制作

本研究血液透析导管固定带已获得国家实用新型专利(专利号: ZL 2018 2 0431 347.5)。该导管由第一胶带、第二胶带以及第一无纺布绳、第二无纺布绳构成。第一无纺布绳和第二无纺布绳的中心点通过魔术贴相互固定,处于第一胶带与第二胶带之间的夹层,形成了一个稳定的结构,见图 1。

1.1 血液透析导管固定带的设计与制作

本研究血液透析导管固定带已获得国家实用新型专利(专利号: ZL 2018 2 0431 347.5)。该导管由第一胶带、第二胶带以及第一无纺布绳、第二无纺布绳构成。第一无纺布绳和第二无纺布绳的中心点通过魔术贴相互固定,处于第一胶带与第二胶带之间的夹层,形成了一个稳定的结构,见图 1。

1.2 临床应用对象

以便利抽样法选取2023年5—7月安徽医科大学第二附属医院收治的199例血液透析患者为研究对象。采取自身对照法,在2023年5月20日—6月20日采用常规胶带(A固定法, n=199)固定透析管路,在2023年6月21日—7月21日使用新型血液透析导管固定带(B固定法, n=199)固定透析管路。研究对象男120例,女79例,年龄23~86岁,平均年龄(55.54±13.48)岁,平均透析龄(74.78±62.02)个月。参与本研究的护士男1例,女28例,年龄24~44岁,平均年龄(32.38±5.62)岁。本研究已获得本院伦理委员会批准(伦理号: SL-YX【YS】2023-035), 所有患者均自愿参加本研究。研究对象纳入标准: ①每周接受血液透析3次,每次4 h者; ②病历资料完整者; ③能够接受后期随访调查者。排除标准: ①存在精神障碍或语言沟通障碍者; ②生活无法自理且不配合者; ③合并其他系统疾病或恶性肿瘤者。

1.2 临床应用对象

以便利抽样法选取2023年5—7月安徽医科大学第二附属医院收治的199例血液透析患者为研究对象。采取自身对照法,在2023年5月20日—6月20日采用常规胶带(A固定法, n=199)固定透析管路,在2023年6月21日—7月21日使用新型血液透析导管固定带(B固定法, n=199)固定透析管路。研究对象男120例,女79例,年龄23~86岁,平均年龄(55.54±13.48)岁,平均透析龄(74.78±62.02)个月。参与本研究的护士男1例,女28例,年龄24~44岁,平均年龄(32.38±5.62)岁。本研究已获得本院伦理委员会批准(伦理号: SL-YX【YS】2023-035), 所有患者均自愿参加本研究。研究对象纳入标准: ①每周接受血液透析3次,每次4 h者; ②病历资料完整者; ③能够接受后期随访调查者。排除标准: ①存在精神障碍或语言沟通障碍者; ②生活无法自理且不配合者; ③合并其他系统疾病或恶性肿瘤者。

1.3 血液透析导管固定带的应用方法

1.3 血液透析导管固定带的应用方法

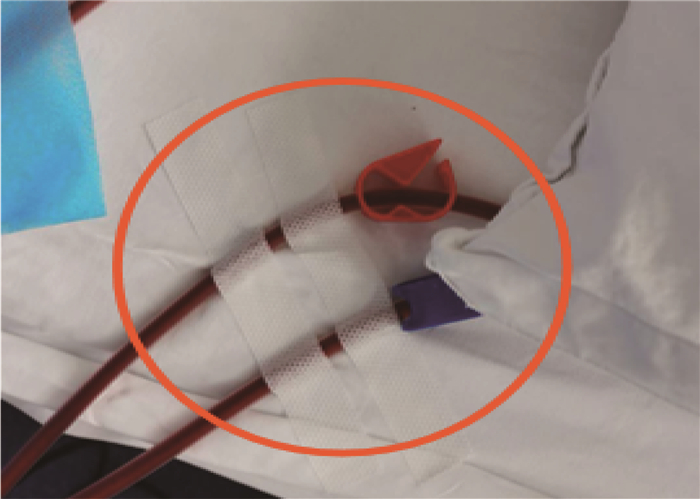

1.3.1 常规胶带固定

① 撕取2条长度相等的医用无纺布胶带将其一头粘在治疗巾上; ②将2条血液透析导管合并在一起放在病床旁; ③将2条医用无纺布胶带一次粘住血液透析导管并固定在病床上(见图 2)。

1.3.1 常规胶带固定

① 撕取2条长度相等的医用无纺布胶带将其一头粘在治疗巾上; ②将2条血液透析导管合并在一起放在病床旁; ③将2条医用无纺布胶带一次粘住血液透析导管并固定在病床上(见图 2)。

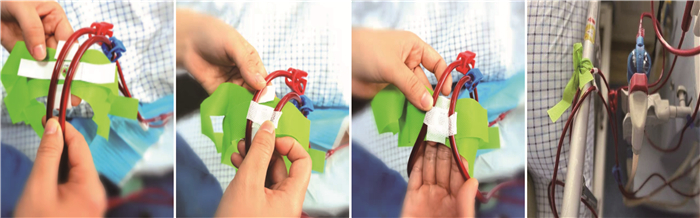

1.3.2 新型血液透析导管固定带过程

① 撕去第一胶带外侧的保护性薄膜,然后将血液透析导管平放在第一胶带的外侧,与第一胶带形成垂直交叉。②将第一胶带的两端卷起,使其与导管紧密贴合,以固定导管。③卷起第二胶带的两端,粘贴在第一胶带上,增加了导管的固定力度,并进一步稳固了粘在导管上的第一胶带的两端。④利用第一无纺布绳、第二无纺布绳形成的4条绳端,将包裹好的导管在床栏、患者手臂或者其他物体上打活结固定。这种设计使得导管的固定更为稳定,降低了导管滑脱的风险,同时便于护士操作(见图 3)。

1.3.2 新型血液透析导管固定带过程

① 撕去第一胶带外侧的保护性薄膜,然后将血液透析导管平放在第一胶带的外侧,与第一胶带形成垂直交叉。②将第一胶带的两端卷起,使其与导管紧密贴合,以固定导管。③卷起第二胶带的两端,粘贴在第一胶带上,增加了导管的固定力度,并进一步稳固了粘在导管上的第一胶带的两端。④利用第一无纺布绳、第二无纺布绳形成的4条绳端,将包裹好的导管在床栏、患者手臂或者其他物体上打活结固定。这种设计使得导管的固定更为稳定,降低了导管滑脱的风险,同时便于护士操作(见图 3)。

1.4 评价指标

① 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱: 以穿刺或置管时刻度为参照,穿刺针移动距离0.5 cm以上视为穿刺针移位[6], 中心静脉导管移动距离5 cm以上视为中心静脉导管移位[7]; 透析过程中穿刺针滑出血管外和中心静脉导管意外拔出视为穿刺针/中心静脉导管滑脱。②固定的稳定性: “好”为固定牢,导管固定带有效固定时间为4 h以上; “差”为4 h内即出现导管固定带的松散和脱落[8]。③患者满意度、护士满意度比较: 应用结束后,对患者和护士进行2种固定法的满意度调查,患者满意度问卷包括有利于活动和舒适度,护理人员满意度问卷包括有利于清洁和操作便捷。将满意度设置为0~10分,0~4分为“不满意”,5~7分为“一般”,8~10分为“满意”。

1.4 评价指标

① 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱: 以穿刺或置管时刻度为参照,穿刺针移动距离0.5 cm以上视为穿刺针移位[6], 中心静脉导管移动距离5 cm以上视为中心静脉导管移位[7]; 透析过程中穿刺针滑出血管外和中心静脉导管意外拔出视为穿刺针/中心静脉导管滑脱。②固定的稳定性: “好”为固定牢,导管固定带有效固定时间为4 h以上; “差”为4 h内即出现导管固定带的松散和脱落[8]。③患者满意度、护士满意度比较: 应用结束后,对患者和护士进行2种固定法的满意度调查,患者满意度问卷包括有利于活动和舒适度,护理人员满意度问卷包括有利于清洁和操作便捷。将满意度设置为0~10分,0~4分为“不满意”,5~7分为“一般”,8~10分为“满意”。

1.5 统计学方法

本研究采用SPSS 26.0统计软件进行分析,计数资料采用[n(%)]表示, 2种固定方法效果比较采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

1.5 统计学方法

本研究采用SPSS 26.0统计软件进行分析,计数资料采用[n(%)]表示, 2种固定方法效果比较采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2. 结果

2. 结果

2.1 2种固定法的穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱情况比较

B固定法的穿刺针/中心静脉导管移位率低于A固定法,差异有统计学意义(P<0.001)。2种固定法的穿刺针/中心静脉导管滑脱率比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表 1。

表 1 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱比较[n(%)]固定方法 n 穿刺针/中心静脉导管移位 穿刺针/中心静脉导管滑脱 A固定法 2 587 21(0.81) 1(0.04) B固定法 2 587 2(0.08)* 0 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱百分率=穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱发生例次/总透析例次×100%; 总透析例次=199例患者×13次/月=2 587例次。与A固定法比较, * P<0.05。 2.1 2种固定法的穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱情况比较

B固定法的穿刺针/中心静脉导管移位率低于A固定法,差异有统计学意义(P<0.001)。2种固定法的穿刺针/中心静脉导管滑脱率比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表 1。

表 1 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱比较[n(%)]固定方法 n 穿刺针/中心静脉导管移位 穿刺针/中心静脉导管滑脱 A固定法 2 587 21(0.81) 1(0.04) B固定法 2 587 2(0.08)* 0 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱百分率=穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱发生例次/总透析例次×100%; 总透析例次=199例患者×13次/月=2 587例次。与A固定法比较, * P<0.05。 2.2 2种固定法的固定稳定性比较

B固定法的固定稳定性好患者占比高于A固定法,差异有统计学意义(P<0.001), 见表 2。

表 2 2种方法的固定稳定性比较[n(%)]固定方法 n 稳定性好 稳定性差 A固定法 199 145(72.9) 55(27.6) B固定法 199 194(97.5)* 5(2.5)* 与A固定法比较, * P<0.05。 2.2 2种固定法的固定稳定性比较

B固定法的固定稳定性好患者占比高于A固定法,差异有统计学意义(P<0.001), 见表 2。

表 2 2种方法的固定稳定性比较[n(%)]固定方法 n 稳定性好 稳定性差 A固定法 199 145(72.9) 55(27.6) B固定法 199 194(97.5)* 5(2.5)* 与A固定法比较, * P<0.05。 2.3 患者和护士对2种固定法的满意度比较

患者对B固定法的满意度(有利于活动、舒适度)高于A固定法,差异有统计学意义(P<0.001); 护士对B固定法的满意度(有利于清洁、便捷操作)高于A固定法,差异具有统计学意义(P<0.001), 见表 3、表 4。

表 3 患者对2种固定法的满意度比较[n(%)]固定方法 n 有利于活动 舒适度 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 A固定法 199 50(25.1) 91(45.7) 58(29.2) 46(23.1) 109(54.8) 44(22.1) B固定法 199 93(46.7)* 78(39.2) 28(14.1) 101(50.7)* 78(39.2) 20(10.1) 与A固定法比较, * P<0.05。 表 4 护士对2种固定法的满意度比较[n(%)]固定方法 n 有利于清洁 操作便捷 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 A固定法 29 14(48.3) 6(20.7) 9(31.0) 2(6.9) 9(31.0) 18(62.1) B固定法 29 27(93.1)* 1(3.5) 1(3.5) 9(31.0)* 17(58.6) 3(10.3) 与A固定法比较, * P<0.05。 2.3 患者和护士对2种固定法的满意度比较

患者对B固定法的满意度(有利于活动、舒适度)高于A固定法,差异有统计学意义(P<0.001); 护士对B固定法的满意度(有利于清洁、便捷操作)高于A固定法,差异具有统计学意义(P<0.001), 见表 3、表 4。

表 3 患者对2种固定法的满意度比较[n(%)]固定方法 n 有利于活动 舒适度 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 A固定法 199 50(25.1) 91(45.7) 58(29.2) 46(23.1) 109(54.8) 44(22.1) B固定法 199 93(46.7)* 78(39.2) 28(14.1) 101(50.7)* 78(39.2) 20(10.1) 与A固定法比较, * P<0.05。 表 4 护士对2种固定法的满意度比较[n(%)]固定方法 n 有利于清洁 操作便捷 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 A固定法 29 14(48.3) 6(20.7) 9(31.0) 2(6.9) 9(31.0) 18(62.1) B固定法 29 27(93.1)* 1(3.5) 1(3.5) 9(31.0)* 17(58.6) 3(10.3) 与A固定法比较, * P<0.05。 3. 讨论

临床上,医护人员在为患者进行血液透析时,需在动脉、静脉间建立通路。由于血路管内充满血液,具有一定重量,且每次透析需4 h, 妥善固定血路管以确保治疗顺利进行至关重要[9]。然而,目前临床上关于血液透析导管固定工具和流程的规范尚未形成,护士常依据个人经验选择止血钳、胶带等物品进行固定[10]。这些固定方法存在导管牵拉、扭曲和脱落等问题,增加了穿刺针/中心静脉导管移位甚至脱落的风险,严重威胁患者安全。血液透析患者因长期透析治疗而产生心理压力和恐惧等不良心理状态[11-13],在透析过程中担忧导管固定无效导致导管移位甚至滑脱,因而长时间保持固定姿势,这可能导致患者出现衰弱和肌少症等不良结局[14-16]。因此,无论是从短期的临床治疗效果和患者安全考虑,还是从患者长期影响角度出发,采用统一标准化的导管固定方法都非常必要。本研究设计的新型血液透析导管固定带成本低廉,且具有良好稳定性。本研究通过胶带固定导管,并利用无纺布绳将其固定于床栏上,不仅增强了导管的稳定性,还避免了导管间的重叠压迫和扭曲,从而有效降低穿刺针/中心静脉导管移位及脱落风险。

本研究发现,新型血液透析导管固定法(B固定法)在预防穿刺针/中心静脉导管移位方面显著优于传统胶带固定法(A固定法),可能与B固定法的固定稳定性更好(P<0.001)有关。尽管移位率显著降低,但B固定法仍存在穿刺针/中心静脉导管移位的情况,可能与部分患者配合度不高有关。在后续临床应用中,医护人员需加强对患者及固定带的动态评估,以及时发现并处理相关问题。2种固定法在预防穿刺针/中心静脉导管滑脱方面并无显著差异,与李克佳等[8]研究结论一致。本研究仅发生1例患者导管滑脱,这与本医院严格执行国家卫健委发布的以患者安全为重点专项的《全面提升医疗质量行动计划(2023—2025年)》有关[17]。此外,该例导管滑脱发生在A固定法中,从侧面反映了新型血液透析导管固定带应用的必要性,可降低患者不良事件发生率,保障患者安全。患者满意度是评价护理服务质量与改进措施的重要指标之一[18]。相较于A固定法, B固定法更有利于患者活动并提升其舒适度(P<0.001),与徐洪琴等[10]研究结果一致。这可能与B固定法的稳定性提高有关,稳定的导管固定减轻了患者的恐惧心理,有利于其在透析过程中的活动,同时避免了由牵拉引起的内瘘穿刺部位不适或疼痛[19]。这种高满意度有助于提升患者的治疗依从性,对于长期接受血液透析的患者尤为重要[20]。对于护士而言,新型血液透析导管固定带不仅使用方便且固定牢固,可减轻护士的工作负担,提高工作满意度和护理服务质量[21-23]。但上述结论仍需通过更大样本量、更长随访时间及多中心的研究进一步临床验证,以充分发挥新型血液透析导管固定带的作用。

使用新型血液透析导管固定带,不仅实现了导管的有效固定,还提高了患者治疗效果、安全性以及护士、患者的满意度。导管有效固定是临床护理工作中的重要流程,因此将本产品应用于其他类型导管(如各种外科引流管等)的固定效果[24], 可作为下一步研究的方向。

3. 讨论

临床上,医护人员在为患者进行血液透析时,需在动脉、静脉间建立通路。由于血路管内充满血液,具有一定重量,且每次透析需4 h, 妥善固定血路管以确保治疗顺利进行至关重要[9]。然而,目前临床上关于血液透析导管固定工具和流程的规范尚未形成,护士常依据个人经验选择止血钳、胶带等物品进行固定[10]。这些固定方法存在导管牵拉、扭曲和脱落等问题,增加了穿刺针/中心静脉导管移位甚至脱落的风险,严重威胁患者安全。血液透析患者因长期透析治疗而产生心理压力和恐惧等不良心理状态[11-13],在透析过程中担忧导管固定无效导致导管移位甚至滑脱,因而长时间保持固定姿势,这可能导致患者出现衰弱和肌少症等不良结局[14-16]。因此,无论是从短期的临床治疗效果和患者安全考虑,还是从患者长期影响角度出发,采用统一标准化的导管固定方法都非常必要。本研究设计的新型血液透析导管固定带成本低廉,且具有良好稳定性。本研究通过胶带固定导管,并利用无纺布绳将其固定于床栏上,不仅增强了导管的稳定性,还避免了导管间的重叠压迫和扭曲,从而有效降低穿刺针/中心静脉导管移位及脱落风险。

本研究发现,新型血液透析导管固定法(B固定法)在预防穿刺针/中心静脉导管移位方面显著优于传统胶带固定法(A固定法),可能与B固定法的固定稳定性更好(P<0.001)有关。尽管移位率显著降低,但B固定法仍存在穿刺针/中心静脉导管移位的情况,可能与部分患者配合度不高有关。在后续临床应用中,医护人员需加强对患者及固定带的动态评估,以及时发现并处理相关问题。2种固定法在预防穿刺针/中心静脉导管滑脱方面并无显著差异,与李克佳等[8]研究结论一致。本研究仅发生1例患者导管滑脱,这与本医院严格执行国家卫健委发布的以患者安全为重点专项的《全面提升医疗质量行动计划(2023—2025年)》有关[17]。此外,该例导管滑脱发生在A固定法中,从侧面反映了新型血液透析导管固定带应用的必要性,可降低患者不良事件发生率,保障患者安全。患者满意度是评价护理服务质量与改进措施的重要指标之一[18]。相较于A固定法, B固定法更有利于患者活动并提升其舒适度(P<0.001),与徐洪琴等[10]研究结果一致。这可能与B固定法的稳定性提高有关,稳定的导管固定减轻了患者的恐惧心理,有利于其在透析过程中的活动,同时避免了由牵拉引起的内瘘穿刺部位不适或疼痛[19]。这种高满意度有助于提升患者的治疗依从性,对于长期接受血液透析的患者尤为重要[20]。对于护士而言,新型血液透析导管固定带不仅使用方便且固定牢固,可减轻护士的工作负担,提高工作满意度和护理服务质量[21-23]。但上述结论仍需通过更大样本量、更长随访时间及多中心的研究进一步临床验证,以充分发挥新型血液透析导管固定带的作用。

使用新型血液透析导管固定带,不仅实现了导管的有效固定,还提高了患者治疗效果、安全性以及护士、患者的满意度。导管有效固定是临床护理工作中的重要流程,因此将本产品应用于其他类型导管(如各种外科引流管等)的固定效果[24], 可作为下一步研究的方向。

专利项目: 国家实用新型专利(ZL 2018 2 0431 347.5) -

表 1 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱比较[n(%)]

固定方法 n 穿刺针/中心静脉导管移位 穿刺针/中心静脉导管滑脱 A固定法 2 587 21(0.81) 1(0.04) B固定法 2 587 2(0.08)* 0 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱百分率=穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱发生例次/总透析例次×100%; 总透析例次=199例患者×13次/月=2 587例次。与A固定法比较, * P<0.05。 表 1 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱比较[n(%)]

固定方法 n 穿刺针/中心静脉导管移位 穿刺针/中心静脉导管滑脱 A固定法 2 587 21(0.81) 1(0.04) B固定法 2 587 2(0.08)* 0 穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱百分率=穿刺针/中心静脉导管移位或滑脱发生例次/总透析例次×100%; 总透析例次=199例患者×13次/月=2 587例次。与A固定法比较, * P<0.05。 表 2 2种方法的固定稳定性比较[n(%)]

固定方法 n 稳定性好 稳定性差 A固定法 199 145(72.9) 55(27.6) B固定法 199 194(97.5)* 5(2.5)* 与A固定法比较, * P<0.05。 表 2 2种方法的固定稳定性比较[n(%)]

固定方法 n 稳定性好 稳定性差 A固定法 199 145(72.9) 55(27.6) B固定法 199 194(97.5)* 5(2.5)* 与A固定法比较, * P<0.05。 表 3 患者对2种固定法的满意度比较[n(%)]

固定方法 n 有利于活动 舒适度 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 A固定法 199 50(25.1) 91(45.7) 58(29.2) 46(23.1) 109(54.8) 44(22.1) B固定法 199 93(46.7)* 78(39.2) 28(14.1) 101(50.7)* 78(39.2) 20(10.1) 与A固定法比较, * P<0.05。 表 3 患者对2种固定法的满意度比较[n(%)]

固定方法 n 有利于活动 舒适度 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 A固定法 199 50(25.1) 91(45.7) 58(29.2) 46(23.1) 109(54.8) 44(22.1) B固定法 199 93(46.7)* 78(39.2) 28(14.1) 101(50.7)* 78(39.2) 20(10.1) 与A固定法比较, * P<0.05。 表 4 护士对2种固定法的满意度比较[n(%)]

固定方法 n 有利于清洁 操作便捷 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 A固定法 29 14(48.3) 6(20.7) 9(31.0) 2(6.9) 9(31.0) 18(62.1) B固定法 29 27(93.1)* 1(3.5) 1(3.5) 9(31.0)* 17(58.6) 3(10.3) 与A固定法比较, * P<0.05。 表 4 护士对2种固定法的满意度比较[n(%)]

固定方法 n 有利于清洁 操作便捷 满意 一般 不满意 满意 一般 不满意 A固定法 29 14(48.3) 6(20.7) 9(31.0) 2(6.9) 9(31.0) 18(62.1) B固定法 29 27(93.1)* 1(3.5) 1(3.5) 9(31.0)* 17(58.6) 3(10.3) 与A固定法比较, * P<0.05。 -

[1] 卢晓梅, 霍本刚, 黄楠, 等. 透析血流量对老年维持性血液透析患者预后的影响[J]. 实用医学杂志, 2023, 39(10): 1269-1273. doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2023.10.014 [2] CRUMPLIN M K H. Vascular forceps and clamps[J]. Br J Surg, 2023, 110(7): 753-756. doi: 10.1093/bjs/znac380

[3] KRAUS M A, KANSAL S, COPLAND M, et al. Intensive Hemodialysis and Potential Risks With Increasing Treatment [J]. Am J Kidney Dis, 2016, 68(5S1): S51-S58.

[4] RAJASEKARAN A, PRAKASH A, HATCH S, et al. Advocating for in-center hemodialysis patients via anonymous survey[J]. Medicine, 2022, 101(41): e30937. doi: 10.1097/MD.0000000000030937

[5] 叶俏, 陈艺丹, 曾帆, 等. 中心静脉通路装置维护核查清单的设计及应用效果[J]. 护理学报, 2022, 29(12): 70-74. [6] 潘亚莉. "U" 形固定法在血液透析穿刺针管路固定中的效果观察[J]. 吉林医学, 2020, 41(9): 2282-2283. doi: 10.3969/j.issn.1004-0412.2020.09.107 [7] 蔡雁, 朱唯一, 查庆华, 等. 新型经鼻导管固定装置的设计与应用效果分析[J]. 解放军护理杂志, 2020, 37(9): 80-82, 92. doi: 10.3969/j.issn.1008-9993.2020.09.021 [8] 李克佳, 王欢, 汤莉琴, 等. 血液透析用颈内静脉临时插管专用固定装置的设计及临床应用[J]. 中国血液净化, 2019, 18(4): 270-272. [9] 陈香美. 血液净化标准操作规程-2021[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021: 117-127. [10] 徐洪琴, 王红梅. 血液透析时血液管路不同固定方法的比较[J]. 山西医药杂志, 2020, 49(24): 3531-3533. doi: 10.3969/j.issn.0253-9926.2020.24.068 [11] 张杰兰, 马奔驰, 余兆兰, 等. 基于随机森林的维持性血液透析病人及配偶恐惧疾病进展的影响因素[J]. 护理研究, 2024, 38(5): 812-819. [12] 张政, 陈星彤, 孙丽娜, 等. 维持性血液透析患者恐惧疾病进展及影响因素分析[J]. 中国血液净化, 2021, 20(4): 285-288. doi: 10.3969/j.issn.1671-4091.2021.04.016 [13] WEN J J, FANG Y, SU Z Y, et al. Mental health and its influencing factors of maintenance hemodialysis patients: a semi-structured interview study[J]. BMC Psychol, 2023, 11(1): 84. doi: 10.1186/s40359-023-01109-2

[14] DEBNATH S, RUEDA R, BANSAL S, et al. Fatigue characteristics on dialysis and non-dialysis days in patients with chronic kidney failure on maintenance hemodialysis[J]. BMC Nephrol, 2021, 22(1): 112. doi: 10.1186/s12882-021-02314-0

[15] 卿伟, 邹兆华, 易子涵, 等. 维持性血液透析病人衰弱及衰弱前期风险预测模型的构建[J]. 护理研究, 2024, 38(2): 233-239. [16] YUENYONGCHAIWAT K, JONGRITTHIPORN S, SOMSAMARN K, et al. Depression and low physical activity are related to sarcopenia in hemodialysis: a single-center study[J]. PeerJ, 2021, 9: e11695. doi: 10.7717/peerj.11695

[17] 符美玲, 肖明朝, 陈登菊, 等. 对《全面提升医疗质量行动计划》患者安全专项行动的思考[J]. 中国医院管理, 2023, 43(12): 52-55. [18] 康云, 邵艳, 刘家敏, 等. 患者对预检分诊服务满意度理论框架的扎根理论研究[J]. 护理学杂志, 2024, 39(5): 48-52. doi: 10.3870/j.issn.1001-4152.2024.05.048 [19] ALZAATREH M Y, ABDALRAHIM M S. Management strategies for pain associated with arteriovenous fistula cannulation: an integrative literature review[J]. Hemodial Int, 2020, 24(1): 3-11. doi: 10.1111/hdi.12803

[20] 冯玲霄. 门诊血液透析患者透析期间护理分级测评工具的研制与评价[D]. 郑州: 郑州大学, 2022. [21] WANG L M, LU H, DONG X, et al. The effect of nurse staffing on patient-safety outcomes: a cross-sectional survey[J]. J Nurs Manag, 2020, 28(7): 1758-1766. doi: 10.1111/jonm.13138

[22] DE SIMONE S, PLANTA A, CICOTTO G. The role of job satisfaction, work engagement, self-efficacy and agentic capacities on nurses' turnover intention and patient satisfaction[J]. Appl Nurs Res, 2018, 39: 130-140. doi: 10.1016/j.apnr.2017.11.004

[23] 陈景盈, 符霞, 路景画, 等. 血液透析护士工作投入的潜在剖面及其影响因素分析[J]. 护理学杂志, 2024, 39(4): 69-73. [24] KAIBORI M, MATSUSHIMA H, MATSUI K, et al. Prospective study to evaluate the safety and efficacy of a new surgical tube fixation method: a pilot study[J]. World J Surg, 2022, 46(3): 542-549. doi: 10.1007/s00268-021-06376-x

下载:

下载:

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号